目次

患者さんのお悩み

お知り合いの紹介で来院されました。一年半ほど他院さんで、床矯正治療をされていたそうです。本人さんも親御さんも上の前歯の噛み合わせが反対になっていることを気にされていましたが、床矯正装置を一年ほど使用したのちに金属の装置に変わったものの、

・12歳臼歯(親知らずを除いて一番後ろの奥歯)が生えないと次のステップに移行できないと言われ、これ以上治療が進まない

・次のステップをどのような方法で治療するかの説明がない

このようなお悩みでご相談に来られました。

初診時の歯並び

上の2番目の歯が入るスペースがなく、後ろに生えてしまっており、精密検査によって、セファロ分析では骨格性の2級であり下顎が下後方に回転してしまっていることがわかりました。上下顎ともに前方への成長が少なく、代償作用として首を前に出すストレートネックの姿勢をとっていることもわかりました。

問診票の、『朝起きた時にスッキリしない』という項目にもチェックが入っており口呼吸によって舌の位置が下がって気道の広さが確保されていない可能性も考えられました。

機能の検査

歯並びにがたつきが出たり、顎が狭くなってしまう理由には、機能の問題があるため当院では会話時の様子や嚥下・呼吸の検査も行います。今回も結果では、習慣的な口呼吸と嚥下時に口周りの筋肉(口輪筋)・ほっぺたの筋肉(頬筋)を使って嚥下をする”逆嚥下”が認められました。

成長が後期に差し掛かっている

マイオブレース矯正の治療適応年齢は5歳〜15歳です。その理由は、5歳〜6歳頃から子どもは活動量が大きくなり、肺が大きく成長するためです。口呼吸では酸素や二酸化炭素の交換効率が悪くなってしまうので、口呼吸が習慣化している場合は、1日でも早く鼻呼吸を獲得することが大切です。習慣を変えるためには、子ども自身が理解してくれることも必要となるため、5歳〜6歳からアクティビティを開始します。そして、骨の成長が終わる年齢が平均して15歳なので、それまでに治療を終えたいです。マイオブレース治療は2〜3年の期間がかかりますので、少なくとも12歳には始める必要があります。

もし、顎の骨の成長が終わってからの治療となると、歯を抜いて矯正をする抜歯矯正になります。その場合、顎は前から後ろに下げることになり、下顎がないと言われる顔貌になったり、気道はより圧迫されてしまい、睡眠の質にも影響が出る可能性が高くなります。

この患者さんも、年齢としてはギリギリでしたが歯の生え変わりがゆっくりだったということもあり、1日でも早く治療を開始して、成長を正しい方向に促してあげたいですというお話をしたところ、抜歯をなんとしても避けたい、ご本人さんも頑張りたいということで治療を開始することとなりました。

床矯正治療でなぜうまくいかないのか

顎の正しい成長とは

歯並びは遺伝と環境が関与していて、環境というのは機能のことを指します。歯並びががたつく原因には、口呼吸があります。口呼吸をしている子は舌は必ず下に落ちています。

上顎は

・舌をしっかり押し当てて嚥下をすることと

・日中、口を閉じて上顎に舌が常に置かれていること

で広がりますし、前方へ成長します。舌が下に落ちていると上顎に適切な負荷がかからずに前方への成長が不足し、縦に長く伸びてしまいます。

上顎正中縫合を広げすぎることは生態の本来の成長とは異なります

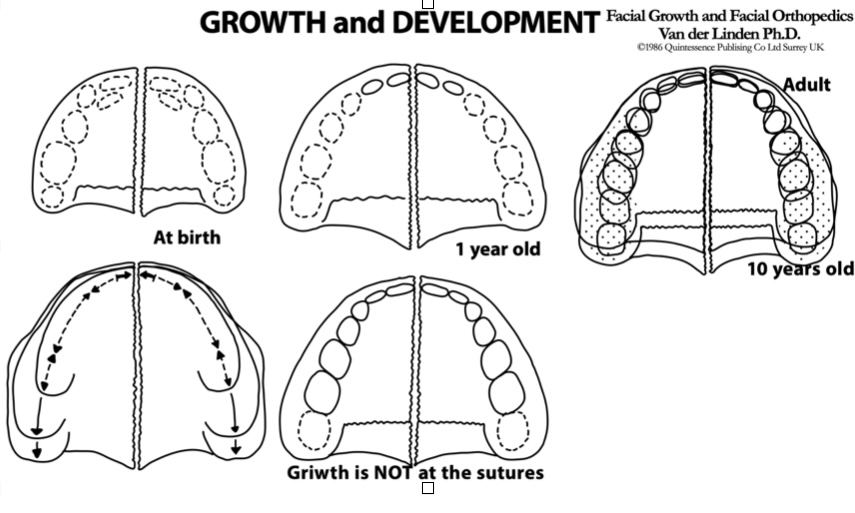

上の図は、上顎の発育方向を示したものです。幅径の増加は生まれてから1歳頃まで正中縫合部に骨が添加されることで急速に進み、その後は上顎結節へ骨が添加する機序をたどるというものです。つまり、1歳までは横の方向に広がりますが、その後は、6歳臼歯よりも後ろの部位が長くなるので、上顎は前方へ成長するということです。

そのため、正中縫合部を広げても後ろの骨ができなければうまく歯が並ぶことができませんし、広げすぎることは下の歯との噛み合わせを反対にしてしまうシザーズバイトを引き起こしてしまったり、上下の顎でうまく噛むことができなくなってしまうため、左右のどちらかに顎をずらして噛むことになってしまいます。また、下顎に骨の縫合はなく歯の傾きを変えるだけなので、装置を入れても横幅の拡大には限界があります。

マイオブレース矯正でも幅径を拡大するBB1という補助装置を用いることもありますが、骨が一番効率良くできるスピードでねじを回し、縫合を広げて横に拡大すると同時に前方へも拡大される仕組みになっています。さらに、バイトプレートという、下の歯が噛める棚があるので、顎がずれて噛むこともありません。

機能を改善しなければ歯は捻れたままです

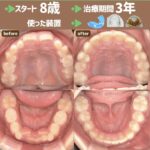

これは、当院でご兄弟で上のお子さんは床矯正・下のお子さんはマイオブレース矯正で治療をされた方の治療後の歯並びです。

左が床矯正治療後で、横にかなり広がっていますが、歯の捻れが取れていません。これは機能が改善していないことが理由の一つにあります。

顎が広がるとその分口唇や頬からかかる圧力は大きくなります。

嚥下時に口唇や頬から圧をかけて飲んでいると、顎が広がって歯の位置が外側に移動すると、歯が受ける圧力は大きくなります。そのため、歯の捻れが残ってしまいます。さらに、床矯正治療では装置を1年以上つけていることがほとんどですが、分厚い装置があるために舌は下に落ちたままで、下顎を後ろに引っ張ってしまうので成長できず、噛みあわせの改善も難しくなります。

右がマイオブレース矯正治療後ですが、綺麗なアーチで歯が並んでいますし、歯の捻れもほとんどありません。それは、アクティビティで鼻呼吸を獲得して舌の正しい位置を覚え、正しい嚥下の方法も一緒に覚えていくからです。舌が正しく上顎についていると舌の形と相似形の歯並びになりますし、口を閉じて軽く上下の歯が噛み合わさって長時間維持されることが習慣付けば、上下の歯はパートナーで歯車のように噛み合うので、上顎の広がりに合わせて下顎も広がります。補助装置であるBB1も4〜5ヶ月しかつけず、使用中に舌のトレーニングも行うので舌が下がったままになることもありません。そして、マウスピースは上下の歯がまっすぐな位置で噛むように設計されているものが多く、下顎を後ろにさげる筋肉(顎ニ腹筋前腹・オトガイ舌骨筋)をストレッチすることで、下顎を前に誘導するという作用もあります。

顎の成長と歯並びの改善と同時に正しい機能を身につけることと、生態を逸脱するような拡大もしないため、マイオブレース矯正では自然で後戻りもしにくい歯並びとなります。

治療経過

ご相談に来られた女の子の現在の歯並びです。

当院で治療開始10ヶ月となりますが、順調に歯並びは改善しています。治療も折り返しに入るところですが、しっかりアクティビティも頑張ってくれています!

当院では、床矯正中から移行される方や、他院で床矯正のお話を聞かれたことのある方も多くいらっしゃいます。治療中だけどよくならない、、、この方法しか難しいと言われた、抜歯をなるべくなら避けたいなどのご相談がありましたら一度ご相談くださいね。

監修者情報

院長 堀田有希

経歴

2016年 大阪大学歯学部 卒業

2017年 大阪大学歯学部附属病院第一口腔外科 臨床研修修了

2017年〜2020年 福岡県、山口県にて大型法人施設などで勤務

2021年 真田山歯科勤務

.png)